在非小细胞肺癌(NSCLC)治疗版图中,尽管EGFR突变一直是靶向治疗的先驱,但其中,EGFR PACC等突变,因其高度的复杂性,为患者带来了更为严峻的预后挑战,成为目前尚未攻克的医学壁垒。

本期,我们将聚焦PACC突变的治疗挑战,精选3例具有代表性的临床病例,并有幸邀请到中山大学附属肿瘤医院方文峰教授深入点评,分享治疗经验及未来发展方向。

精准靶向:伏美替尼在PACC突变治疗中的创新性突破

PACC突变是EGFR突变中的一个特殊亚型,其约占所有EGFR突变的12.5%[1]。这一突变位于ATP结合口袋和α-C螺旋区域的特定位置,改变了ATP口袋的结构,从而影响药物在激酶活性位点的稳定结合,导致疗效下降并增加副作用风险。

MD安德森癌症中心2021年在《Nature》上发表的研究创新性地将EGFR激酶域突变分为四个亚类:经典样突变、T790M样突变、PACC突变和20外显子插入突变。尽管阿法替尼和奥希替尼等传统靶向药物在PACC突变患者中的使用已有一定尝试,但研究结果显示,阿法替尼虽较奥希替尼对PACC突变更为敏感,但疗效仍有限,且伴随较强的副作用(如腹泻、皮疹等),影响患者的耐受性。另一方面,奥希替尼在PACC突变的疗效更为有限,缓解率仅为46.3%,且中位有效时间较短[2-3]。这些数据凸显了现有治疗方案在PACC突变患者中的局限性,尚未满足临床需求。

伏美替尼作为第三代EGFR TKI,通过创新性地引入三氟乙氧基吡啶结构,展现出独特的药理机制。首先,它通过增强与ATP结合口袋的适配性,有效提高了药物与突变EGFR的结合力,从而突破了PACC突变导致的亲和力下降问题。与其他三代TKI药物相比,伏美替尼不仅克服了这些结构性障碍,还优化了代谢特性,其代谢产物对野生型EGFR的抑制性较低,降低了EGFR相关毒性的风险,确保了药物剂量的安全性[4]。其次,伏美替尼具有双重活性,不仅对EGFR突变型有效,还能有效穿透血脑屏障,使得它在脑转移患者中的疗效尤为突出。伏美替尼“高选择、双活性、双入脑”的药理特点,使其在治疗PACC突变患者时表现出显著的疗效优势。

如病例3,患者诊断为左肺腺癌伴颈部、纵隔、腋窝多发淋巴结转移及EGFR G719A突变。在接受伏美替尼治疗后,病情得到有效控制,颈部淋巴结转移显著缩小,治疗获益15个月,未见疾病进展。本案例展示了伏美替尼在PACC突变患者中的显著疗效。

低毒高效:伏美替尼的剂量灵活调整与安全性

伏美替尼在治疗复杂突变和多部位转移的晚期NSCLC患者中,展现出卓越的疗效和良好的安全性。FURTHER研究评估了伏美替尼在未接受过TKIs治疗且伴有EGFR PACC突变的晚期NSCLC患者中的疗效和耐受性,纳入60名患者,分为160mg和240mg每日一次(qd)两个剂量组。结果显示,240mg qd组的患者客观缓解率(ORR)为81.8%,经盲态独立中心评估(BICR)确认的ORR为63.6%[5]。特别是在基线时伴有脑转移的患者中,一线治疗的中枢神经系统(CNS)ORR为46.2%,进一步证实了伏美替尼在脑转移治疗中的强大入脑能力。

在安全性方面,伏美替尼的高剂量治疗显示出良好的耐受性。患者主要的不良事件为腹泻和皮疹,均为1-2级,且能够有效缓解,不会导致治疗中止。240mg qd组中,≥3级治疗相关不良事件(TRAEs)的发生率为20.7%,这一比例较低,进一步证明了伏美替尼在高剂量下的良好安全性[5]。整体而言,高剂量治疗未显著增加副作用,且保持较低的治疗中止率,确保了伏美替尼在高剂量下的治疗可行性和安全性。

如病例1,患者诊断为右肺腺癌伴肺内、胸膜转移及EGFR双突变(L861Q、G719X)。在吉非替尼治疗后出现肺部进展,伴有脑部多发转移。转为伏美替尼160mg qd治疗后,病情稳定,PFS达到48个月,治疗过程中耐受性良好,未见明显不良反应。

病例2,患者患者诊断为左肺腺癌伴脑、肝、肺、肾上腺及淋巴结转移及EGFR双突变(G719C、S768I)。接受伏美替尼160mg qd治疗后,病情得到有效控制及缓解,治疗7个月后未见新的疾病进展,生活质量明显改善。患者在治疗过程中未出现严重不良反应。

总的来看,伏美替尼已成为PACC突变及其他EGFR突变患者的理想治疗选择,开创了EGFR靶向治疗的新格局。特别是在复杂多变和多发转移的晚期NSCLC患者中,伏美替尼仍展现了卓越的疗效和良好的安全性,确保患者能够长期受益。随着未来治疗方案的不断优化,伏美替尼有望为更多患者带来更长的生存期和更高的生活质量。

病例1

诊断信息

患者女性,62岁;2019年3月,因“反复咳嗽1年,加重伴胸闷1周”入院诊治;首次确诊右肺腺癌IVA期(T4N1M1a,肺内、胸膜转移);EGFR L858R突变。吉非替尼治疗2年后出现肺部进展,脑部多发转移,最终诊断为:右肺腺癌IVB期(T4N1M1c,肺内、胸膜、脑转移);EGFR双突变(L861Q、G719X)。

既往史:无吸烟史,ECOG评分0分。

分子病理基因检测

- 2019.03.11穿刺活检结果:少量腺癌组织。免疫组化结果:CK7(+),CK20(-),Villin(-),TTF-1(+),NapsinA(+),TG(-),ALK(-),ALK对照(正常)。基因检测提示L858R(+)。

- 2021.03.11穿刺活检结果:少量腺癌组织。免疫组化结果同前。基因检测结果:L858R(-)、L861Q(+)、G719X(+)。

系统性治疗经过

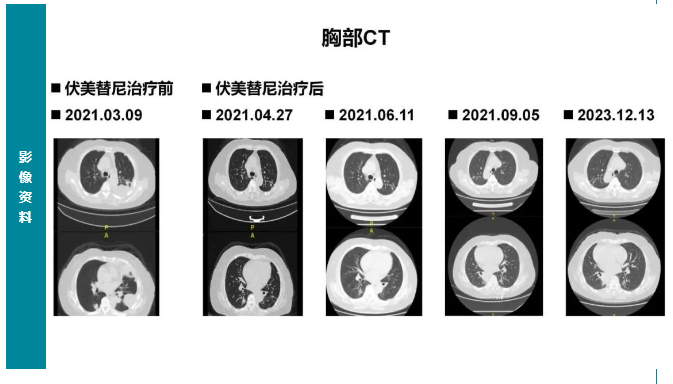

影像资料

(左右滑动可查看完整影像资料)

治疗小结

吕冬青

浙江省台州医院

本例患者为62岁女性,初诊为右肺腺癌IVA期(T4N1M1a),伴EGFR L858R突变。患者接受吉非替尼治疗,治疗初期病情得到较好控制,PFS为23个月。然而,2021年3月,患者出现肺部疾病进展,并伴有脑转移及其他转移灶。进一步基因检测发现,患者的EGFR突变由原来的单一L858R突变转变为L861Q和G719X双突变。鉴于这一突变变化,患者的治疗方案进行了调整,选择了伏美替尼160mg qd进行治疗。

伏美替尼凭借其强效的“双入脑”特性,旨在控制脑转移及其他转移灶。经过治疗,患者的脑转移症状显著缓解,病情稳定,PFS已达到48个月。这一结果进一步验证了伏美替尼在对抗罕见EGFR突变方面的显著疗效,尤其是在脑转移的控制上,展现出其独特的治疗优势。

在安全性方面,患者对伏美替尼的耐受性良好,仅出现了一过性转氨酶升高,治疗期间未见其他显著不良反应。至本文发稿时,患者已接受伏美替尼治疗48个月,病情保持稳定,未见新的疾病进展,整体健康状况良好。

病例2

诊断信息

患者男性,64岁;2024年6月,因“胸闷气喘一周”入院诊治;同年7月,确诊为左肺腺癌,伴有脑、肝、肺、肾上腺、淋巴结转移。最终诊断:1. 左肺腺癌IVB期(cT2aN1M1c, 伴脑、肝、肺、肾上腺及淋巴结转移);2. EGFR p.G719C、p.S768I复合突变3. 无高危合并症,ECOG 1分。

既往史:无特殊

分子病理基因检测

- 2024.07.16 病理诊断结果:左肺腺癌。

- 2024.07.24 基因检测结果:EGFR p.G719C突变(丰度43.80%),EGFR p.S768I突变(丰度43.74%)。

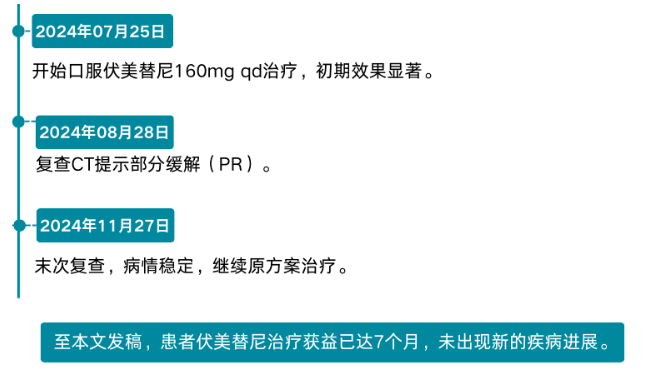

系统性治疗经过

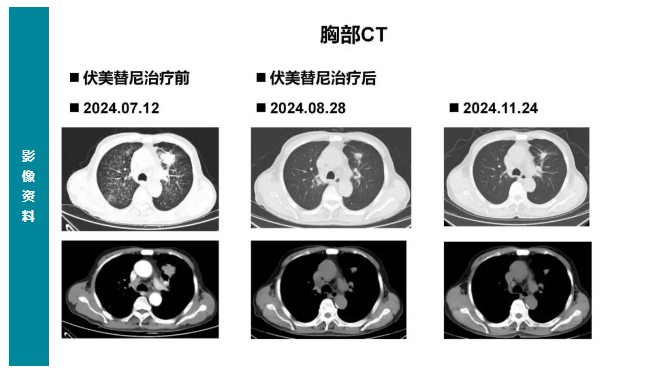

影像资料

(左右滑动可查看完整影像资料)

治疗小结

方成

常州市第一人民医院

本例患者,64岁男性,诊断为左肺腺癌,伴脑、肝、肺、肾上腺及淋巴结转移,EGFR PACC突变(p.G719C和p.S768I复合突变)。患者于2024年7月25日开始口服伏美替尼160mg qd治疗。在接受治疗后,复查提示胸部及胸部转移灶显示部分缓解(PR),且耐受性良好。伏美替尼作为第三代针对EGFR突变的靶向药物,已在经典突变中显示出显著的疗效。尽管EGFR PACC突变属于相对较为罕见的突变类型,伏美替尼仍然展现了出色的治疗效果。在本病例中,患者虽然伴有多个脏器的转移,伏美替尼加量治疗方案依然能够有效控制病情,缓解了疾病的进展。值得一提的是,伏美替尼的安全性较高,患者在治疗过程中未见严重不良反应,如肝肾功能损害或贫血等。

至本文发稿,患者已接受伏美替尼治疗超过7个月,病情保持稳定,未再出现新的疾病进展,生活质量明显提升。

病例3

诊断信息

患者男性,66岁;2023年10月,因“左肺上叶癌术后2年余,颈部淋巴结肿大1月”入院诊治;最终诊断为:左肺上叶腺癌(术后 pT1cN0M0ⅠA3期、颈部、纵隔、腋窝多发淋巴结转移);基因检测结果:EGFR G719A突变;FGFR1突变;KRAS突变;ERBB3突变;无脑等其他部位的转移。

既往史:患者2年前行胸腔镜下左肺上叶癌根治术,手术顺利。

分子病理基因检测

- 基因检测:EGFR G719A突变(18.63%),FGFR1突变(11.31%),KRAS突变(CN 3.9),ERBB3突变(CN 4.1)

- 术后病理:(左肺上叶)浸润性腺癌(腺泡型)。原肿块旁未见癌残留,支气管切缘阴性。第5、6组淋巴结1枚、第7组淋巴结3枚、第11组淋巴结5枚未见癌转移。

- 2023.10.17 颈部淋巴结穿刺活检结果提示为肺腺癌淋巴结转移;免疫组化:P40(-),CK5/6(-),CK7(+) ,TTF1(+) ,Napsin-A(+)。

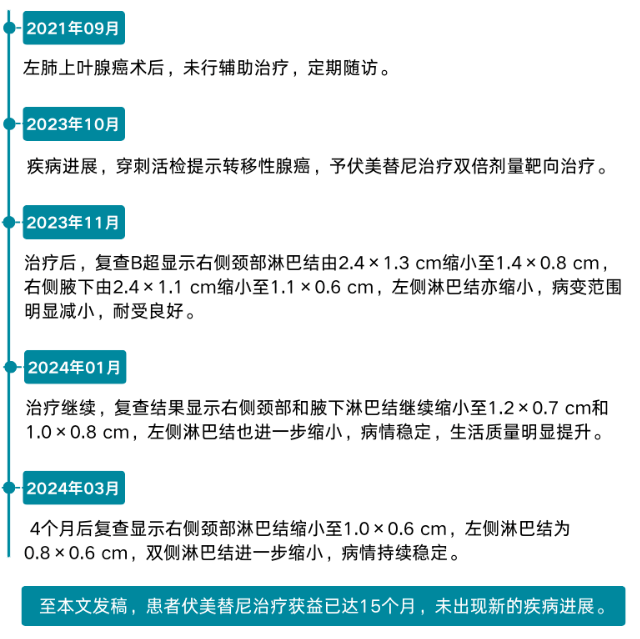

系统性治疗经过

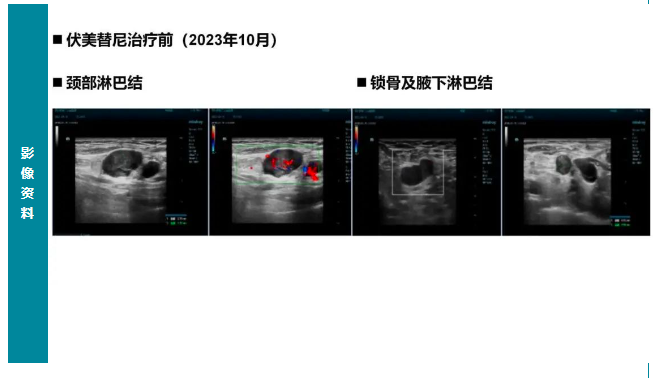

影像资料

(左右滑动可查看完整影像资料)

治疗小结

陆佳伟

常州市第二人民医院

本例患者为66岁男性,初诊为左肺上叶腺癌,EGFR G719A突变(丰度18.63%)。术后2年余,患者因颈部淋巴结肿大再次入院,病理检查显示为肺腺癌转移至颈部淋巴结。鉴于患者EGFR G719A突变为罕见突变,并且抗拒化疗,传统的治疗方案如一二代EGFR TKI疗效有限。EGFR G719A突变通常对经典的EGFR TKI(如吉非替尼和厄洛替尼)反应较差,因此,患者的治疗需求必须考虑更加针对性的方案。

伏美替尼作为三代EGFR TKI,对罕见突变患者展现出较好的疗效。伏美替尼通过其独特的分子结构,显著增强了对ATP结合口袋的适配性,特别是在与P环和α-C螺旋区域的结合中,克服了PACC突变(包括G719A)导致的药物亲和力下降问题。因此,考虑到患者的突变类型和治疗需求,决定为其选择伏美替尼作为治疗方案。为了进一步优化治疗效果,采用了伏美替尼加倍剂量(160mg qd)的口服靶向治疗。

随访结果显示患者病情得到有效控制,治疗前右侧颈部淋巴结约为2.4×1.3 cm,右侧腋下约为2.4×1.1 cm,均可见血流信号,左侧颈部及锁骨上未见明显肿大。治疗后1个月,右侧颈部和锁骨上淋巴结缩小至1.4×0.8 cm和1.1×0.6 cm,2个月后继续缩小至右侧1.2×0.7 cm、左侧1.0×0.8 cm,4个月后右侧为1.0×0.6 cm,左侧为0.8×0.6 cm,双侧淋巴结进一步缩小。治疗至今,患者的病情保持稳定,且患者对药物的耐受性良好。未见新的疾病进展,生活质量明显提升。

扫码或添加微信入肿瘤群

13386509254

浙公网安备 33010602004553号

浙公网安备 33010602004553号